Orari di visita

- Tutti i giorni: 9.00am/5.00pm

- Obbligatorio prenotazione

LA POPOLAZIONE DEGLI ERNICI

Un antico popolo tra le montagne

L’origine degli ernici è incerta. Le fonti che abbiamo a disposizione sono molte ma frammentate. Secondo Giulio Igino e Macrobio la popolazione ernica probabilmente aveva origine dalla dinastia/stirpe Pelasgica, un’antica popolazione proveniente dall’Asia, che prima si stabilì in Grecia e poi passò in Italia, giungendo infine nel Lazio.

Sono numerose le ipotesi sull’origine del nome degli Ernici: secondo il grammatico Severio sarebbe di origine sabina, mentre secondo Emilio Aspiro, commentatore veronese di Virgilio, il nome deriva dalla parola Herne utilizzata dai Marsi, che fondarono una colonia ad Anagni, e indicava il modo di combattere che consisteva nel portare nudo il piede sinistro e indossare al piede destro un calzare, chiamato Pero, costume funzionale alla tattica del lancio di frecce che esponeva il lato destro e mentre si ritraeva quello sinistro.

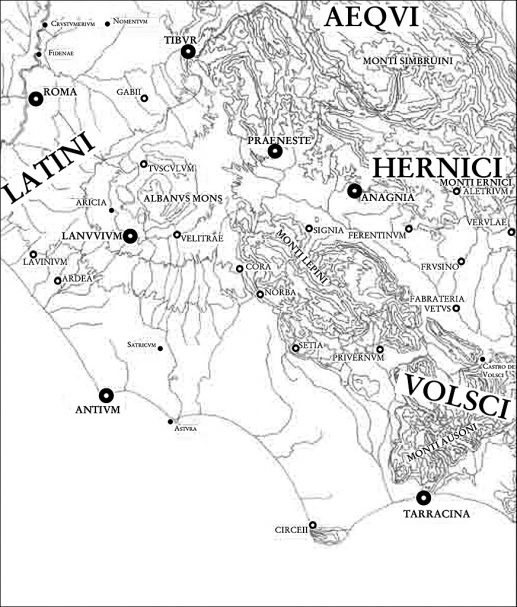

Nel composito quadro delle popolazioni italiche del Lazio, gli Ernici, insieme agli Equi, ai Sabini, ai Volsci e agli Aurunci, sono generalmente considerati parte di un ampio gruppo di popolazioni nomadi che si sono stanziate su un preesistente sostrato, presumibilmente di lingua latina, anche se con differenziazioni dialettali, oppure derivanti comunque da una profonda commistione con l’elemento italico.

In ogni caso, per quanto riguarda il problema delle origini degli Ernici, ciò che sembra emergere con maggiore forza dalla tradizione letteraria e dalla documentazione archeologica è l’alta antichità dell’esistenza, come fatto compiuto, della popolazione nel Lazio, dotata di una fisionomia culturale ed etnica già definita, fin dall’epoca regia, quando le fonti ricordano la sua presenza e la sua marcata identità come già ben radicata e chiara. Per questo si è pensato spesso ad un fenomeno di «etnogenesi» locale, piuttosto che ad un evento di immigrazione o di improvviso spostamento in massa di una popolazione proveniente da un’altra lontana sede.

Certamente gli studi attuali sono in grado di riconoscere gli Ernici, come ethnos definito solo nel momento in cui se ne possono identificare i caratteri specifici, sia per la cultura materiale, sia attraverso le citazioni delle fonti, cioè solo dal VII sec. a.C., e successivamente dalle testimonianze epigrafiche a partire dalla fine del VI sec. a.C..

Tuttavia, ciò non esclude che il nucleo originario fosse già presente nel territorio poi occupato nelle successive epoche storiche, in forme meno chiare e documentate, che ancora oggi non siamo in grado di poter ricostruire.

Una penetrazione nell’alta valle del Sacco è stata registrata agli inizi dell’età del Ferro, con una maggiore antichità di stanziamento nel Lazio rispetto agli altri popoli italici, come testimonia il forte legame tra il nome dell’ethnos e i saxa-herna, le rocce delle montagne situate sul limite orientale del distretto ernico: questo elemento assumeuna valenza primaria rispetto ad un territorio in gran parte collinare e indicherebbe con chiarezza come proprio nelle montagne venissero da sempre riconosciute le più antiche radici di questo popolo italico.

Ma quanto era grande il territorio degli Ernici? Ad est arrivava fino al corso superiore del Liri, a nord sino all’Aniene e alle sue sorgenti, giungendo a Subiaco, ad ovest ai monti Tiburtini e alle sorgenti del Sacco, mentre a sud arrivava fino ai confluenti del fiume Cosa. Insomma, un territorio molto vasto e diviso in cantoni, probabilmente 16, tra loro indipendenti ma uniti in una vera e propria confederazione.

Anagni in questa comunità ricopriva un ruolo centrale: capitale dell’ethnos e Città Santa della confederazione. Qui si riuniva l’assemblea in cui si discutevano gli affari e le questioni che riguardassero la confederazione. Alla vigilia dello scontro contro Roma nel 306 a.C., le principali comunità erniche si riunirono per stabilire una linea unitaria di guerra, così come erano solite fare: lo spazio in cui si riunirono è definito dallo storico Livio come “circus quem maritimum vocant” - circo che marittimo chiamano, ossia una stazione non lontana da Anagni, collocata nel punto in cui la Via Latina e la via Labicana si riunivano, precisamente l'odierna località di Osteria della fontana.

In questo territorio sorgeva un Dianium, un santuario dedicato alla dea Diana, probabilmente federale, eretto dalla stessa comunità ernica alla dea nei pressi di un piccolo lago, prosciugato nel Settecento, del quale sono state rintracciate le sponde e i resti di un piccolo molo. L’antico lago si chiamava Barano o Varano, perdurato fino al Settecento, appunto, e scomparso in seguito ad opere di canalizzazione e a varie modifiche del territorio. Quindi, Anagni oltre ad essere un centro politico - ne abbiamo testimonianze da Tito Livio - era considerata il centro religioso di questa confederazione. Infatti, molte delle feste religiose venivano svolte proprio qui.

Il rapporto che ebbero ernici e romani fu duraturo sebbene abbastanza travagliato: secondo Dioniso fu Tullio Ostilio stesso a proporre l’alleanza con gli Ernici, che durò fino a che Tarquinio il Superbo rimase in vita. Infatti, dopo la sua morte gli ernici cercarono più volte di rendersi indipendenti da Roma, pur avendo sempre esiti negativi. Un esempio è la battaglia per il territorio prenestino tra il 268-485 a.C. condotta da Sprunio Cassio Vicellino che devastò l’esercito ernico e stabilì le condizioni di pace: Anagni fu privata del suo ruolo politico, rimanendo soltanto il centro religioso della città, mentre il suo territorio fu ridotto di due terzi.

La tradizione letteraria ricorda inoltre la partecipazione degli Ernici alla Lega Latina nel periodo dell’ultimo re o nel 486 a.C., che però fu probabilmente poca cosa. Essi in seguito diedero vita a reiterate ribellioni contro Roma, con alterne vicende, culminate prima nella sconfitta del 358 a.C., che pose fine ad una incostante alleanza, nata più di un secolo prima (483 a.C.), con il comune scopo di difendersi da Equi e Volsci, ed infine con una successiva sconfitta nel 306 a.C., che determinò lo scioglimento della confederazione ernica e la particolare punizione della città di Anagni, quale fulcro della rivolta, con la riduzione a civitas sine suffragio.

Nonostante ciò i sacra della città continuarono ad essere circondati da un alone di reverenza e di prestigio: nel 144-145 d.C. Marco Aurelio scrive al Maestro Frontone una lettera, descrivendo la proprietà imperiale di Villamagna e parlando di questo centro come di una vecchia fortezza, piccola, ma veneranda, perché ancora fiorente di luoghi di culto e custode di antichi libri di lino.